产品分享社区

声明:网站上的服务均为第三方提供,请用户注意甄别服务质量

“记笔记”是人们习以为常的一件事,有很多优秀实践,比如:大名鼎鼎的康奈尔笔记法、卢曼卡片笔记、PARA 方法,形式新颖的大纲笔记、思维导图笔记、思维笔记。

我时常看到一些笔记达人分享心得,介绍如何记录和整理笔记、如何用笔记来构建个人知识体系,也会羡慕他们能用笔记构建出华丽的知识体系、将人生管理得井井有条。

不可否认,将对世界的认识与人生经历记录下来并整理得井然有序,这件事情非常有价值。然而,有一个容易被忽视的问题:我们究竟在为“什么”而做笔记?

带着这个问题,回顾从上学到工作的记笔记经历,首先想到的是儿童绘本大师 李欧·李奥尼(Leo Lionni)的一个故事《世界上最大的房子》,大致是这样的:

一只小蜗牛,有一个愿望:我要拥有世界上最大的房子。为了实现它,小蜗牛进行各种努力,终于有一天把自己的壳变成了世界上最大而且最美丽的房子,受到同伴和其它动物的盛赞。

然而有一天,蜗牛所在的卷心菜被吃光了,需要搬到另一棵菜上去,可小蜗牛已经走不动了,因为它的壳实在太重了。

故事里的小蜗牛,让我看到了在笔记这件事上走过的弯路:

1、生怕错过,疯狂搬运:把看到的好文章都摘录下来,甚至通过剪藏插件原封不动地保存网页。集中出现在大学及工作前几年,用记事本、Evernote、Onenote 记录了很多文章。

2、担心遗忘,什么都记:生活中的东西,事无巨细地记录下来,期望把自己产生的任何信息都留到笔记里,妄想着把笔记成大脑的存储,记录那些被遗忘的信息。

3、不去整理,堆积如山:只管写和存,不去整理。久而久之,笔记越来越难管理,变成了一个食之无味、弃之可惜的信息库,就如同小蜗牛的大房子一样。

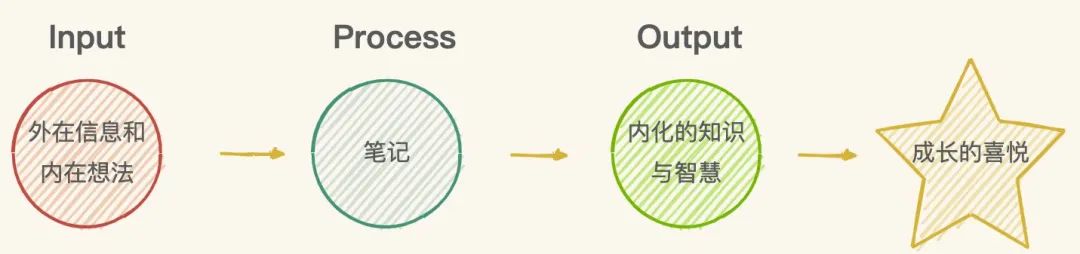

直到后来,看到一个“指月之手”的小故事,才恍然大悟:原来不该执着于完美的笔记体系,而应该为“成长”而做笔记,借助笔记完成知识内化,并运用到工作生活中,进而沉淀为人生智慧。

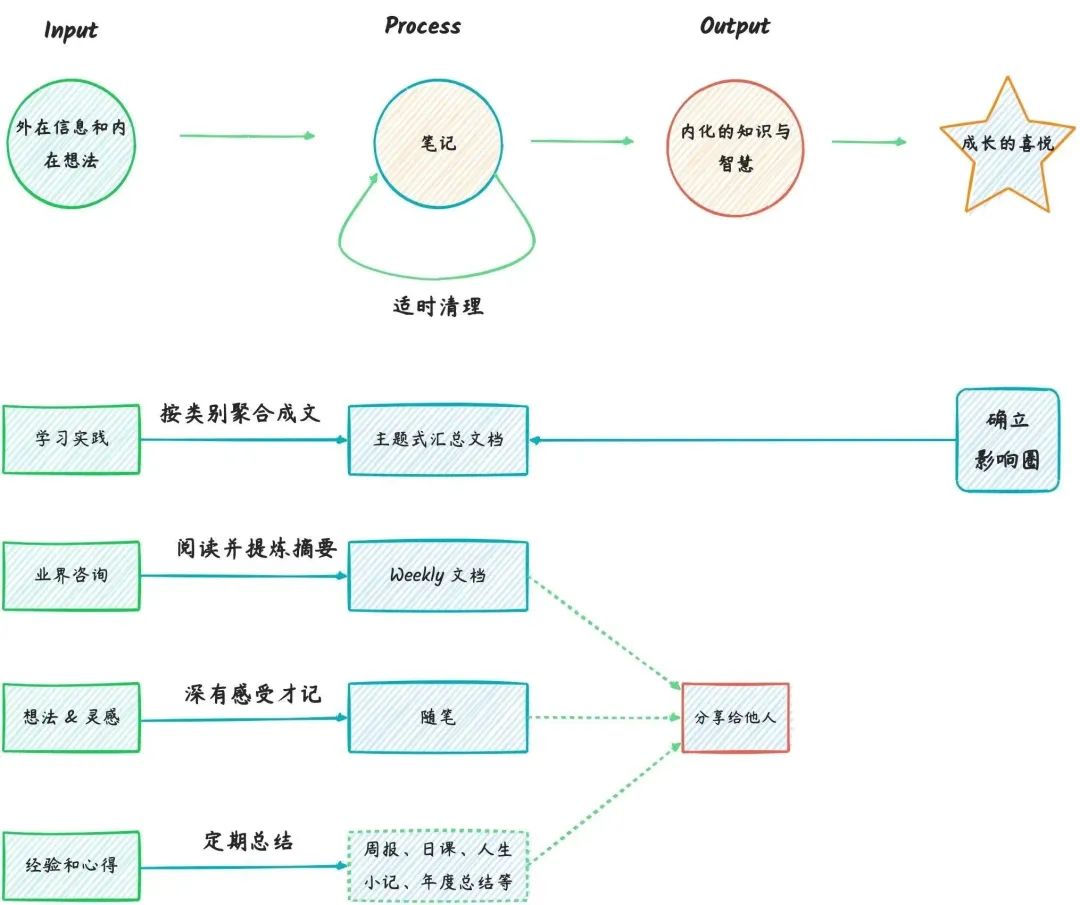

怎么建立有成长性的笔记体系呢?下边是我的一些实践。

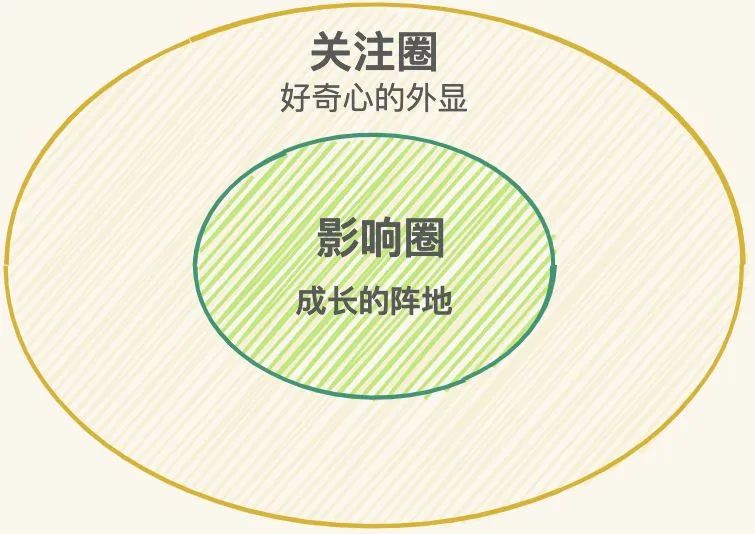

在 《高效能人士的七个习惯》一书中,作者提出了关注圈 & 影响圈模型。

关注圈指一个人关注的东西的集合,影响圈指一个人所能影响和改变的东西的集合。

这位大师认为:

把精力放在关注圈,那么将疲于应对各种与己无关的事物;

把精力放在影响圈,我们才能获得成长并让自己所能影响的东西越来越多。

这个模型同样也适用于笔记。在笔记上:关注圈就是那些我们好奇的、有兴趣的领域,影响圈就是可控的、和工作与成长紧密相关的领域。

人类发展至今,各个学科的知识博大精深,而且已经分门别类整理得非常完善了。对于普通人,我们精力有限,不可能穷尽天下学问,把与自己最相关的领域学透并运用好已经很不容易了。

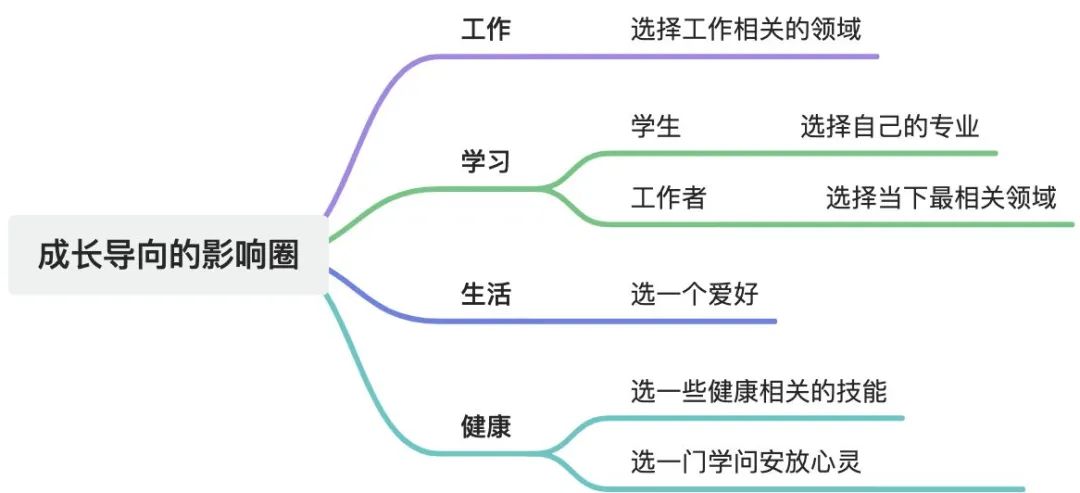

所以,建立有成长性的笔记体系的首要之务就是:以成长为导向,确立影响圈。

我是从这个四个维度确立影响圈的:

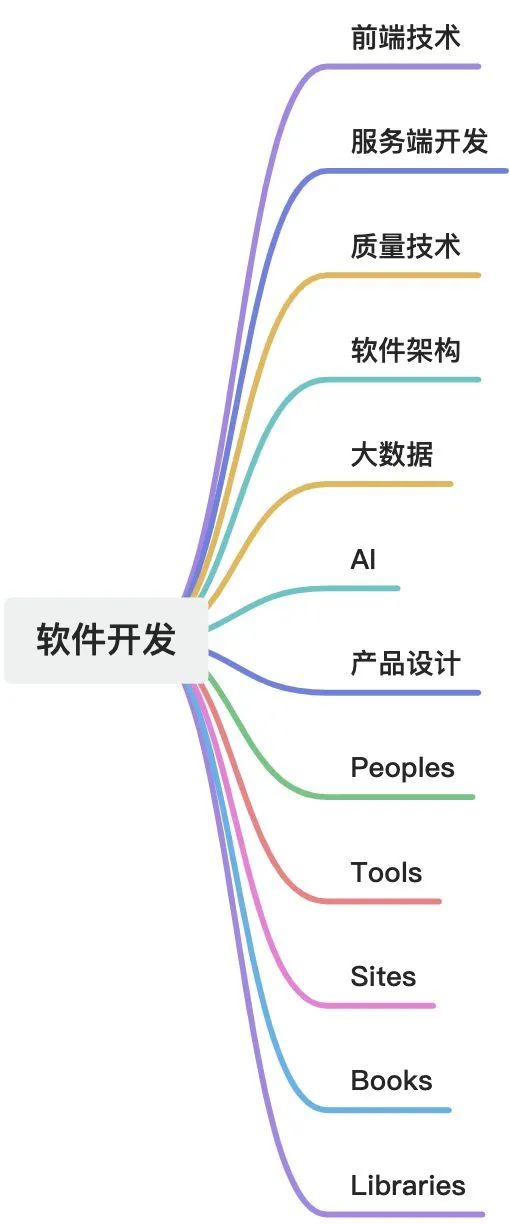

1、工作:作为一个程序员,软件研发必须是我的核心影响圈。

2、学习:对于学生,所学的学科就是影响圈。对于工作者,工作最相关的领域就是影响圈。我在做语雀,语雀和知识管理、团队协同紧密相关,所以我选了这两个领域纳入影响圈。

3、生活:观察和认识植物是我的爱好,这件事也是可持续积累的,所以在我把它纳入到了影响圈。

4、健康:身心健康是头等大事,有了它才能从容应对人生,所以我选择了中医、中国文化纳入影响圈。

在确立了影响圈后,就可以积累内容了。

我没有用标签来管理内容,因为稳定性、灵活度都不够好,而且给一些内容想个标签本身也挺费力的。

我的实践是:针对影响圈的领域下的关键分类每个分类一篇文档,再针对一些主题建文档来辅助,然后不断追加内容,需要的时候再用大纲对内容进行组织。

由于我不会做大段内容的搬运,只记录学习和实践心得、深有启发的东西,所以一个文档基本够用了。

把相关内容都存到一个文档,还有一个好处:这些内容被再次处理的机会大大增加了。

以软件研发为例,下图是我梳理的要建的文档。基于语雀数据表,Peoples、Tools、Sites、Books、Libraries 这要比用文本文档更好管理了。

每个好学之人,都会阅读业界资讯,了解所关心领域的动向,我也不例外。怎么让这件事更有成效呢?

首先我摒弃了全文剪藏、稍后再看这两种方式。

因为在知识内化这件事上,只有费点力才会真的让转化发生,越费力收获越大。

而这两种方式太轻松,导致的结果往往是再也不看,何谈内化,反而徒增管理负担。

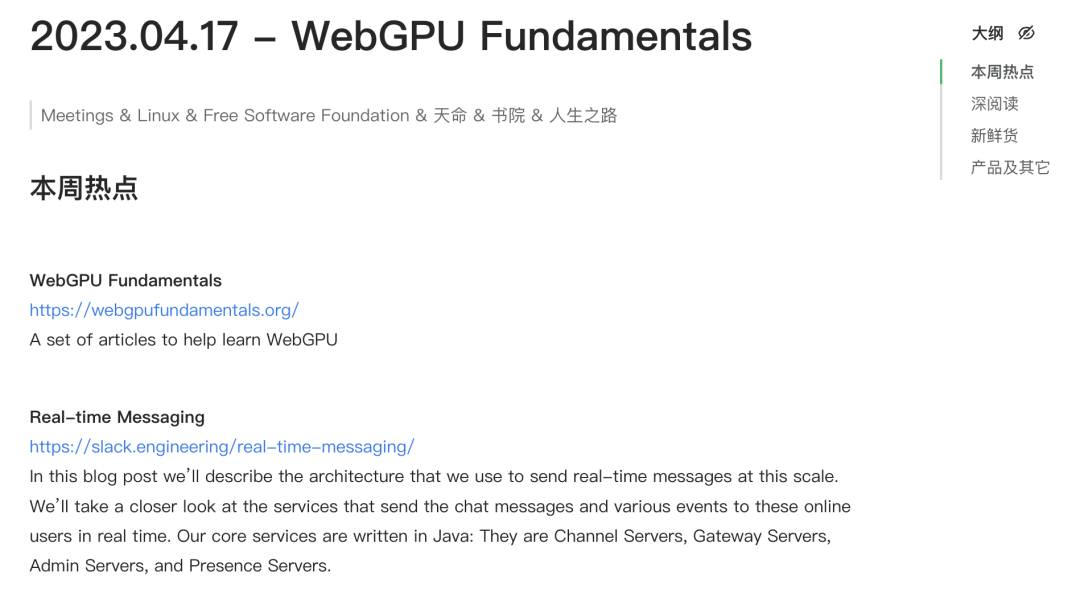

我采用的方法是:每周将看到的内容中有意思的一些筛选出来,归档成一个 Weekly 文档,每个条目包括三部分,标题、URL、描述,样例:

长期积累下来,这个简单的行为,迫使我至少会去浏览文章,提炼中心思想,这个最基础的加工就是在消化看到的东西,这些资料还可以沉淀为信息库以备用。

如果你觉得还是没有动力做这件事,可以考虑用分享来驱动,将整理的内容分享给同事和朋友。

很开心的是,近来我看到越来多的人以这种方式来分享阅读成果。

我们常常会产生很多想法,如果都记录下来,不仅消耗精力,而且形成大量难以管理的零碎内容,为了管理他们又得消耗精力。

其实大脑有两个重要的能力帮我们处理想法:

1、重复:如果一个想法特别重要,你会不断地在大脑里推演和完善它,直到想得足够完善。

2、遗忘:那些当下对你重要的东西,大脑会记住它。而那些不重要的,大脑会将它存到更深的记忆空间。

所以,针对想法和灵感,我的做法不是马上记录下来,而是先放着不管,让不重要的自然遗忘,当一个东西多次在脑海中出现,越来越清晰,有种强烈的念头想记下来分享给别人时,才将它描述出来再分享出去。

分享后,和他人的探讨又能帮助完善它,一举两得。

定期总结可以让我们看到一段时间内的得与失,并规划接下来的事,是一个有助于成长的好习惯。

工作中的周报、月报、考核,生活中很多雀友在实践的人生小记、日课、年度总结,都是非常好的案例。

延伸阅读:语雀上的长期主义者

在工作中,总结并不只是工作汇报,它还是一次与团队成员的对话。

一份好的总结,可以让别人了解你在做什么,有什么心得与思考,对团队和业务有什么建议。

看团队的月报或周报是我在工作中的开心时刻,透过每个人的文字,能看到一个个鲜活的人。

在工作之外,总结是一场与自己的对话,你可以不拘泥于形式,以自己最舒适的方式去实践,甚至都不需要记录成文,我通常按这样的节奏进行:

回顾我在学生时期的笔记,发现有这样的特点:一旦课程结束,该内化的知识已经内化了,这些笔记就不再需要了。

要么送给下一级的学生,要么和课本一起封存起来。

这个模式正是笔记的关键:定期清理和归档当下无关的内容。

为什么这个模式在工作后不容易实践呢?

我想是因为:工作后的学习变成了领域相对稳定的终身学习,缺少阶段性事件让我们可以对笔记中的内容进行再处理。

但我们可以创造一些时机,使得可以对笔记定期处理。在我的实践中,有两个时机:

1、更换工具:我不会导入旧有文档,如果能筛选出有价值内容,就单独处理,如果很难筛选出来,就全部封存在旧工具里。

这样,在一个新的工具,就可以轻装上阵,结合过往的经验,按当下的最佳实践重新开始。

2、年终总结:我会对影响圈内的内容进行回顾,将已经内化的归档,给新增的主题和子类目建立新文档。

断舍离是一件很难的事,但少即是多,为了有一个能服务于成长、恰好够用的笔记体系,又不得不做,小蜗牛的故事讲的正是这个道理。

在求知的道路上,笔记是指月之手、渡河竹筏,成长才是终极目标。

但并不代表它不重要,反而我们应该好好运用它,以成长为中心去建立一个恰好够用的笔记体系。可以从几方面来实践: