产品分享社区

声明:网站上的服务均为第三方提供,请用户注意甄别服务质量

走向海外市场的中国品牌,都有一个共同的困扰:账号越来越多,海外社媒越来越杂,怎么高效管理并实现销售转化?

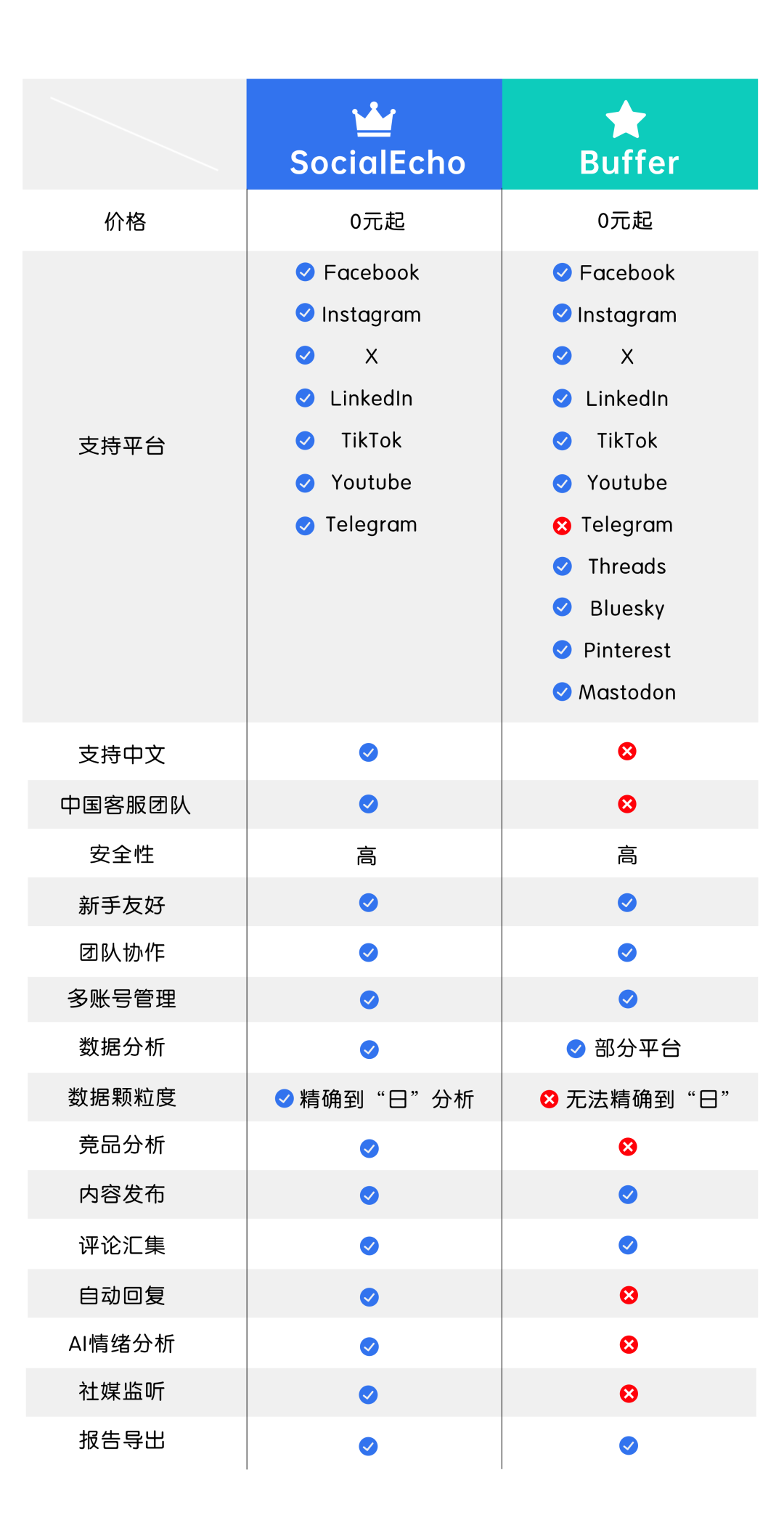

在选择社媒工具时,很多团队的第一反应是 Buffer——它价格不贵,界面清爽,算是社媒管理工具里的“入门款”。尤其在海外,Buffer 的受众非常广,很多独立创作者和小型团队都在用。

但当中国团队真正上手之后,常常会发现一些现实问题:

所以对出海团队来说,订阅费不是唯一的成本,隐形的学习成本、沟通成本、效率成本同样重要。

这也解释了为什么不少团队开始尝试 SocialEcho:价格更低,但重点是,它更懂中国出海品牌的实际需求。

👉 Buffer 便宜,但中国出海团队的真正成本在哪里?

Buffer 的入门价在海外市场确实很有吸引力,$5/账号/月已经足够让很多小团队用起来。

但如果你是中国团队,问题就来了:

这些“隐形成本”加在一起,其实比订阅费更伤。

而 SocialEcho 除了价格更低($3/账号/月),在界面、客服和功能细节上,都是为出海团队量身设计的。

可以说,SocialEcho 的综合性价比更高。

既然说到“出海团队的效率”,那就不得不聊到另一个核心问题:语言和服务体验。

👉 为什么中文界面和本土客服,比你想的更重要?

设想一个场景:

新加入的运营小伙伴打开 Buffer,看到的全是英文菜单、英文帮助文档。虽然不是完全看不懂,但理解功能、记住入口,往往要比英文母语用户多花几倍的时间。

再遇到问题需要找客服?只能写英文邮件,等上大半天才有回复。

对节奏很快的出海运营来说,这种延迟往往意味着机会成本。

SocialEcho 的体验完全不同:

2.产品逻辑简洁清晰,新人基本不用培训就能上手

3.本土化客服团队,用中文实时沟通,不用担心跨时区和语言障碍

SocialEcho 设计的出发点,就是让工具变得好用,而不是让你去适应工具。

👉 不仅仅是 Buffer,SocialEcho 也能高效一键发布

Buffer 最核心的亮点功能就是 Publish(发布):它能让用户把内容排期后自动发布到多个社交平台,这也是很多人选择它的原因。

SocialEcho 在这一方面同样表现出色:

你能在 SocialEcho 里享受到与 Buffer 一样高效的发布体验,同时获得更贴合本土团队需求的操作环境。

👉 评论区再多也不怕:AI 自动回复让运营轻松一半

每个社媒运营者都懂:评论在算法里就是互动的一部分,会影响内容后面还能不能继续被更多人看到,评论区是流量和用户关系的“第二战场”。

但问题是——评论和私信量大到一定程度,人工逐条回复几乎不可能。

Buffer 在互动方面提供了评论收件箱和 AI 标签分类,这在一定程度上提高了评论管理的效率。但当评论量很大时,它还是只能人工逐条处理。

SocialEcho 更进一步,除了多平台评论收集和 AI 标签分类,还支持 AI 自动回复。

你可以预设语气、关键联系方式和禁用词,AI 会自动生成智能且符合品牌调性的回复。遇到简单问题,系统直接处理;遇到复杂评论,你再人工接手即可。

运营团队不用再陷入大量重复劳动,用户也能在第一时间得到回应,反馈不再“石沉大海”。

AI 自动回复不是替代人工,而是帮你把时间留给真正重要的沟通。

👉 从数据到洞察:如何用 SocialEcho 做出更聪明的决策?

很多团队在用 Buffer 的过程中会发现:

虽然它有数据分析功能,但并不是所有平台的授权账号都能进行数据追踪,跨平台数据分析维度不够深,这意味着团队很难通过 Buffer 看清不同平台的整体表现趋势。

SocialEcho 的数据分析体系更全面:

这意味着你不再需要“拍脑袋”决策,而是用数据说话。每一步调整,都有依据。

👉 不止运营,更是情报:社媒聆听带来的竞争优势

如果说发帖和互动是“台前”的工作,那社媒聆听就是“幕后”的情报。

所谓社媒聆听,就是通过关键词追踪和数据分析,监测用户在各个平台上的讨论。

它能回答一些平时很难察觉的问题:

Buffer 暂时没有覆盖这类功能。而 SocialEcho 提供了完整的社媒聆听能力:

对出海团队来说,这相当于随时拥有一个“市场雷达”。你不会再错过用户的声音,也不会被舆论的风向打个措手不及。

Buffer 作为一款成熟的海外工具,凭借低价格和简洁设计,是很多团队的入门选择。

但对于中国出海品牌来说,订阅费之外的“隐形成本”,才是真正决定效率和效果的关键。

如果你正在寻找一款比 Buffer 更适合中国团队的社媒管理工具,SocialEcho 会是值得考虑的替代方案。